組織球症はMAPK経路の遺伝子変異に起因する稀な炎症性骨髄腫瘍です。私たちは組織球症に対するBRAF阻害薬使用に関して、2021年に日本血液学会を通じて「未承認薬・適応外薬の要望」を申請しました。患者や患者会とともに厚労省へ陳情書を提出し、製薬企業との複数回の討議を経て、2023年にBRAF V600E遺伝子変異陽性の組織球症に対するBRAF阻害薬とMEK阻害薬の併用療法が適応拡大され、前向き観察研究を開始していますが、まだ残り半数のBRAF変異陰性組織球症の治療開発の課題が残っています。

小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)領域では1996年より治療介入試験が行われていますが、現行の小児臨床試験は新規症例を対象としており既存症例を含まず、LCHの晩期合併症や再発率の高さなどの問題への対応が不十分です。また、小児非LCH(LCH以外の組織球症)で頻度の高い若年性黄色肉芽腫症や、小児・AYA世代に多いロサイ・ドルフマン病の実態も不明です。 LCHは3歳未満の乳幼児と20歳から40歳のAYA世代に多くみられます。成人LCH領域では2000年から喫煙関連の肺LCHが呼吸器内科を中心に研究されていますが、化学療法を要する多臓器型LCHの研究は不十分です。50歳以上に多いエルドハイム・チェスター病や組織球肉腫は非常に稀な疾患のため、専門医も不在です。

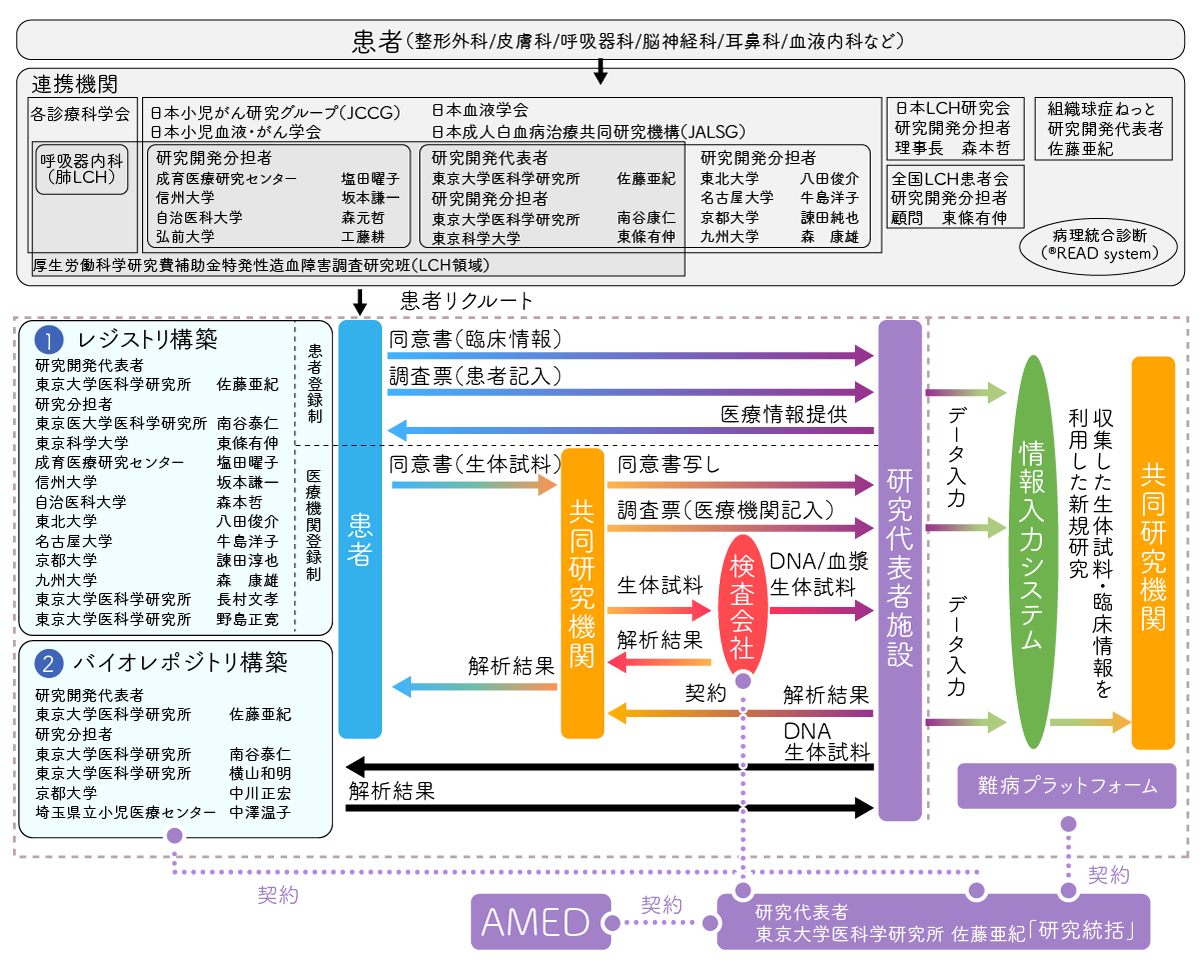

以上の問題から、私たちは組織球症病理統合診断システム(READシステム:株式会社LSIメディエンス[LSIM])の立ち上げや、組織球症高感度遺伝子パネルの作成を行い、更に全年齢層・全組織球症をまとめたオールジャパン体制のレジストリとバイオレポジトリを構築し、組織球症の基礎データを明らかにして治療戦略を組み立てる基盤を構成する必要があると考えました。

本研究では、遺伝子変異に基づく治療などの組織球症の標準治療を確立することを目的として、レジストリ(患者登録システム)とバイオレポジトリ(生体試料保管システム)の構築を目指します。

これらのシステムを通じて、組織球症の診療ガイドライン作成や国際共同研究への提言などのデータを創出し、次期臨床研究(BRAF遺伝子変異陰性症例へのMEK単剤治療など)の症例リクルートの基盤とします。また、病理分類が確立しておらず、病態も不明な領域であるため、収集した生体試料や臨床情報を利用した組織球症の病態解明につながる新規研究を共同研究機関より募集します。

新規症例だけでなく、既存症例も広く募集します。以下の団体に引き続き研究協力を依頼し、症例リクルートを行います。

これまでの研究活動の共同機関や、AYA世代/成人LCH診療ガイド作成委員、成人LCH疫学調査参加施設の協力も得ます。『組織球症ねっと』ホームページから患者自身や医療機関からの参加も募ります。共同研究機関と患者間で同意を取得した後に臨床情報を収集し、データ管理は難病プラットフォーム(患者登録制と医療機関登録制を合わせ持つレジストリ分類Class I-C)で行います。既存の組織球症関連の臨床試験データも本レジストリに統合する予定です。

病理学的に組織球症と診断または組織球症の疑いのある症例で、病変組織・末梢血液・骨髄液などの提供の同意が得られた場合、エスアールエル株式会社が検体を回収し、DNA抽出や血漿分離を行い、その後研究代表者施設へDNAや検体が搬送されます。研究分担者施設で遺伝子パネル検査(155遺伝子変異+28融合遺伝子変異)を行い、共同研究機関へ結果を返却します。病変組織バイオレポジトリのデータも難病プラットフォームで管理します。病変組織はLSIメディエンス株式会社でREADシステムを利用した病理中央診断を実施し、LSIメディエンス株式会社との契約施設では結果がデジタルデータとして閲覧可能です。追加の免疫染色は埼玉県立小児医療センターで実施されます。これらの解析の残検体(残余検体、DNA、染色スライド)は研究代表者施設に保管され、解析データは難病プラットフォームに保存されます。

患者レジストリの構築により、以下のメリットが見込まれます。

これらのことから、組織球症の疾患認知度があがり、適切な診断治療が促され日本の組織球診療の質の向上が期待できます。

バイオレポジトリ構築により、本邦の組織球症の分子生物学的特性が明らかとなり、治療に有用な病理組織分類の確立や組織球症の病態解明の促進につながります。組織球症高感度遺伝子パネル検査による遺伝子変異データをもとに、日本における遺伝子変異に基づく分子標的薬などの新規治療薬の立案・着手が期待できます。また、高率でMAPK経路の遺伝子変異を認める疾患群であるため、今後ますます診断治療の開発において遺伝子変異解析が必要となる可能性が高く、本研究により組織球症の標準治療の確立が期待できます。

本研究により、遺伝子変異に基づく分子標的治療などの次期臨床研究への症例リクルートが円滑に行われることが期待できます。

希少疾患であるため、各国でも患者レジストリ・バイオレポジトリの構築が進められています。米国以外では、組織球症に対する遺伝子変異に基づく分子標的治療は承認されていない状況です。今回、世界に先駆けてBRAF V600E遺伝子変異陽性組織球症に対するBRAF+MEK阻害薬の併用治療が本邦で承認されたため、世界の組織球症治療の開発においても非常に重要なデータとなる可能性があります。さらに、他の分子標的治療の開発を促進することが期待されます。レジストリ・バイオレポジトリの構築により、日本の組織球症の実態把握が進めば、海外共同試験へ積極的に参加できる可能性も高まります。

本研究開発の目標が達成された場合、他の希少疾患の臨床開発やドラッグラグ解消の開発モデルとなる可能性があります。